Entre chien et loup 1969 - 1975

Hervé Perdriolle, photographies

1974 exposition dans le studio de prise de vues de Georges Rousse, Nice.

1974 « Nouvelle Vague » exposition de groupe, Copenhague.

1975 participation à l’exposition internationale de photographies, Buenos Aires.

1975 participation à la seconde exposition internationale de photographie « Golden eye 1975 », Novi sad, Yougoslavie.

1975 exposition de groupe au Centre Dramatique National de Nice.

2001 « Raoul Paimpon » Centre d’Art Contemprain de Basse-Normandie

Nice, 1975

AMATEUR, touche à tout

La préparation de l’exposition Raoul Paimpon (rétrospective de 30 années d’élucubrations hétéroclites) au Centre d'Art Contemporain de Basse-Normandie en 2001, a été pour moi le prétexte de revoir les nombreuses diapositives, deux à trois milles, que j’avais eu l’occasion de faire entre 1969 et 1975. Précautionneusement conservées dans leurs boîtes d’origine, je ne les avais pas revues globalement depuis plus de vingt ans bien que j’en gardais, pour la plupart, une idée bien précise.

Je me rappelais fidèlement que c’était par le biais de mes recherches photographiques que je rencontrais Georges Rousse en 1974 à Nice. Au cours des deux années, 1974 et 1975, où nous habitions à Nice, ma compagne d’alors Catherine Viollet et moi-même, Georges Rousse fut le seul ami que j’arrivais à me faire dans cette ville que je trouvais ennuyeuse et pesante. Avec son beau-frère, Georges Rousse tenait un petit magasin et studio de prise de vues dans le centre de Nice. Georges avait en charge les photos publicitaires et d’architectures, son beau-frère, les photos de mariages. Dans leur petit magasin d’à peine 20 mètres carrés, il leur arrivait d’organiser quelques expositions photos. Après leur avoir montré mes diapositives, ils me proposèrent une exposition. Ce fut le début d’une profonde amitié bien que parfois, et par ma faute, trop envahissante tant à l’époque l’exubérance verbale de Raoul Paimpon était extrême. Durant ces deux années, nous fîmes également ensemble quelques travaux commerciaux, lui en tant que photographe et moi en tant que graphiste : photos de steaks frites, d’hôtels ou encore de casinos. Quelques années plus tard, en 1978, habitant alors en Bretagne j’invitais Georges Rousse à exposer dans le magasin d’un ami antiquaire à Quimper.

Vue de l'exposition au Centre d'Art Contemporain de Basse-Normandie, 2001.

Nice, promenade des anglais, 1974-1975.

Si je me rappelais précisément avoir exposé chez Georges Rousse à Nice, j’avais presque totalement oublié ma participation à d’autres manifestations. J’avais simplement le vague souvenir d’avoir participé une fois à un concours, comme il en existe tant, le prix Kodak, et d’avoir eu à cette occasion quelques diapositives sélectionnées. En préparant l’exposition Raoul Paimpon, je retrouvais dans mes archives un vieux CV et quelques courriers indiquant que j’avais également participé à d’autres expositions : Buenos Aires, Copenhague, Novi Sad. Souvenirs flous, très lointains. Expositions oubliées et assimilées à de simples concours ouverts aux photographes amateurs. Et je pense encore, faute de recherches, qu’il ne s’agissait que de cela. Petite fierté cependant, la correspondance avec le directeur des relations publiques de Kodak m’indiquait qu’il transmettait mes diapositives au chargé de sélection, un certain Pierre de Fenoyl. Complètement étranger au milieu de la photo, je n’avais prêté aucune attention à ce nom. Une dizaine d’années plus tard, dans un tout autre contexte, je rencontrais le dénommé Pierre de Fenoyl, autorité dans le monde de la photo et photographe lui-même, sans penser bien évidemment à évoquer ce passé oublié.

Lyon 1969.

Je prenais mes premières séries de photographies à l’âge de 13-14 ans avec l’Instamatic de mes parents. Juste quelques séries, toujours dans ce vieux cimetière des pentes de la Croix-rousse, cimetière alors comme beaucoup très mal entretenu, tombes brisées, dalles entrouvertes, végétation sauvage et envahissante. Seules initiations possibles avec cet appareil des plus succinct, celles à la lumière et au cadrage. A l’âge de 15 ou 16 ans, je m’achetais, avec l’argent gagné au cours d’un job d’été, mon premier appareil photo, un Agfa 18x24. Magnifique petit appareil chromé, lourd et compact, doté d’une très bonne optique. Le format 18x24, aujourd’hui disparu et oublié, s’obtenait en utilisant une pellicule de format usuel 24x36. Seule différence, sur la surface d’un 24x36 vous faisiez deux 18x24. Cette moitié de 24x36 donnait donc de toutes petites diapositives mais avait l’avantage d’être très économique, puisque sur une pellicule de 36 diapositives 24x36, j’obtenais 72 diapositives 18x24. Je pouvais ainsi m’adonner totalement à cette passion éphémère, facilitant ainsi un travail de recherche, basé essentiellement sur le principe de séries autour d’un même sujet, nécessitant par-là même un grand nombre de prises de vues.

De 16 à 18 ans, j’avais la chance d’avoir une chambre indépendante au-dessus de l’appartement de mes parents, chambre indépendante qui communiquait avec une autre pièce, celle du bureau de mon père. Cette indépendance me permettait de céder, de temps en temps, à une autre de mes fascinations : la nuit. Je profitais de cette liberté relative pour faire des escapades nocturnes dans ma ville natale, Lyon. Rues désertes simplement baignées de lumières. Quelquefois, j’emportais mon appareil pour essayer d’apprivoiser cette lumière diffuse. Les premières séries de cette époque 1970/71 concernaient essentiellement des vues de, ou depuis, ma fenêtre, presque toutes de nuit. Dix ans plus tard, à l’occasion d’un article dans la revue Artistes (dirigé par Bernard Lamarche-Vadel et dont j’étais le directeur artistique) qui lui était consacré, j’avais la chance de rencontrer Daniel Boudinet, merveilleux personnage et grand photographe, ami de Roland Barthes. J’étais tout naturellement fasciné par ses photos de villes, de rues, de maisons, toutes de nuit et qui m’évoquaient ainsi mes propres fascinations d’adolescent. La qualité et la force émotionnelle des photographies de Daniel Boudinet étaient telles qu’elles reléguèrent, dans mon esprit, mes propres expériences photographiques à celles d’un amateur éclairé.

Lyon 1970

Parmi mes photos d’adolescent, quelques-unes m’étonnent encore aujourd’hui. Comme cette prise de vue d’une allumette enflammée, sommairement scotchée sur un morceau de vitre cassé, avec pour toile de fond immuable la fenêtre de ma chambre, avec son cadre et sa vue. Ce petit 18x24 était vraiment un excellent appareil grâce auquel je pouvais réaliser ce genre de prise de vues dont l’efficacité, que l’on pourrait qualifier de picturale, tient à la possibilité d’avoir un premier plan très rapproché, totalement net, sur fond flou, fondu, seulement évocateur. Cette photo me fascine encore tant elle se rapproche de sentiments qui ne m’ont jamais quitté, tant elle met en scène une certaine simplicité élémentaire que j’aimerais pouvoir plus souvent côtoyer. Avec le recul, cette photo m’évoque un curieux cocktail fait d’art minimal, d’art pauvre, de poèmes de Francis Ponge, d’un certain Éloge de l’Ombre ou autres japonaiseries ou chinoiseries, instant fugace, temps présent capté puis libéré dans le geste essentiel de la rencontre d’un pinceau et d’une feuille de papier de riz. Autre photo surprenante, pour moi incroyable, surréelle, ce double portrait d’un bronze d’enfant, en cri et en pleurs, et d’une jeune femme en cire.

Lyon 1970

Autant je me souviens du moment où je scotchais mon allumette sur cette vitre brisée avant de l’enflammer et de la photographier, autant je ne me souviens nullement avoir pris cette photo. A tel point que je me demande si je ne l’ai pas tout simplement reproduite à partir d’une photo publiée dans un quelconque numéro du magazine Zoom. Toutefois cela me semble impossible, car mon 18x24 ne devait certainement pas permettre techniquement ce genre d’exercice. Je me souviens vaguement d’une série de prise de vues dans un marché aux puces où j’essayais d’abstraitiser les couleurs de vêtements accumulés sur un portant. Je pense avoir fait cette photo à cette occasion, dans ce marché aux puces, certainement sur le stand d’un brocanteur ou d’un antiquaire. Si cette photo est pour moi si surprenante, c’est qu’elle est une illustration parfaite de mes fantasmes intellectuels, des divagations à la fois multiples et monomaniaque de Raoul Paimpon, qui n’a eu de cesse, dans sa vie d’adulte (si tant est qu’il en aie eu une !), de prêcher l’accouplement des sentiments contraires. D’espérer un jour rencontrer l’œuvre d’art idéale, celle qui unirait l’espace d’un instant, d’un souffle, une Vénus de Botticelli au cri de Munch. Celle qui offrirait à la plus sereine des représentations de Bouddha, à son sourire le plus exquis, la larme indispensable pour que ce qui apparaît trop souvent comme simple béatitude, soit vraiment l’expression sublime et totale de la conscience, corollaire de l’illusion.

Autres séries, toujours tirées de mon adolescence, toujours depuis la fenêtre de ma chambre. Sur le rebord de la fenêtre un jouet, une moto, un motard, toujours le feu. Enfant, je m’amusais à mettre le feu à quelques-unes de mes figurines en plastique. Ayant remarqué que la colle est particulièrement volatile et inflammable, j’enduisais partiellement une de ces figurines en plastique de colle en tube, puis je l'enflammais. La progression du feu était lente mais certaine. La colle se contractait, dessinant de petits cratères, faisant des bulles, puis s’écoulait telle de la lave sur le plastique qui, à son tour, s’enflammait. Le plastique s’animait, les figurines se mettaient à vivre sous l’impulsion de ces torsions puis progressivement fondaient. Je stoppais toujours rapidement ce petit jeu, d’une part pour apprécier le résultat avant que toute forme disparaisse, d’autre part pour ne pas trop alerter les voisins par la fumée noirâtre et l’odeur particulièrement violente de ces expériences solitaires, exécutées bien entendu en l’absence de mes parents. Curieusement, adolescent, je reproduisais ce rituel l’instant d’une série de prise de vues.

Lyon, 1970 (vue de l'exposition au Centre d'Art Contemporain de Basse-Normandie en 2001).

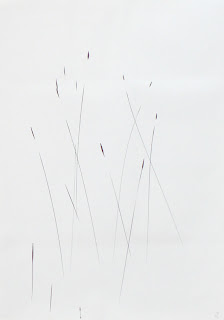

Enfin, dernières séries de cette époque pour lesquelles je garde une réelle affection, celles réalisées sur deux ou trois années à la Baronnie, maison bourgeoise appartenant au beau-frère de mon père où nous avions souvent l’occasion de passer quelques vacances familiales. Ces séries augurent ce qui motivera les nombreuses photographies que j’allais faire à Nice entre 1974 et 1975, le passage du jour à la nuit, faiblesse de la lumière délaissant les contours, la réalité. Instant fugace ou plus rien n’est précis sans pour autant être indiscernable. L’éclairage artificiel comme trait d’union. Jour, nuit. Trait d’union : une simple ampoule, un lampadaire, un néon, le reflet ou l’ombre colorée de cette lumière artificielle. Dialogue court, succinct, aujourd’hui souvent disparu, parasité par une débauche d’artifices, de néons, de lumières artificielles de toutes sortes, parasites, virus de l’industrialisation, quasi-absence de nuits noires, refus de la nuit, oubli du noir, Stendhal, Malevitch.

La Baronnie, début 197O.

A Nice, de 1974 à 1975, à cet instant magique, je suis toujours dehors. Arpentant les rues avec mon nouvel appareil, un Nikomat 24x36 que le frère de ma compagne m’a ramené du Japon, moitié moins cher qu’en France, sans quoi je n’aurai pas pu me l’acheter. Nice, ville que j’ai détesté, 30% de la population de plus de 60 ans, ville au ralenti, trop jeune pour l’accepter, slalom entre les crottes du chien à sa mémère, soleil radieux, épuisant, fatiguant, ralenti. Nice, ville radieuse, ses immeubles typiques d’un certain modernisme : formes arrondies, balcon se découpant dans le ciel, ses villas bourgeoises presque hollywoodiennes, sa nature exubérante, ses couleurs à l’italienne, osées, son ciel bleu d'azur, si magnifiquement sombre et plein à la tombée de la nuit, ses lumières alors si présentes, si subtilement présentes. La nuit, le jour, entre deux : Nice.

Nice, 1975

Toutes ces photographies prises à l’époque avec amour, avec passion, tombées dans l’oubli. Noël 2000, ma femme m’offre le livre « Millenium » sur l’art contemporain publié par les éditions Taschen. Nice revit. L’art contemporain a réinvesti la photographie, traquant son intimité, son assurance. Une double page consacrée à Nan Goldin réactive ma mémoire, mes émotions. Peut-être vais-je enfin pouvoir remontrer ces photographies qui n’étaient jusqu’alors un simple travail de recherche, de laboratoire. Une superposition de surfaces sensibles, celles de la pellicule si offerte à ces instants flous pour lesquels elle n’a pas été spécialement conçue, et pourtant ! Surface sensible, celle de ma mémoire, de mes fragments de connaissances : de l’histoire de l’art, du cinéma, d’une littérature de bazar.

Nice, 1975-1976. Supperpositions, celles de films d'Art et Essai, sans doute le visage de Bulle Ogier ou de Juliet Berto, certainement dans un film de Jacques Rivette.

Supperpositions encore, celles du corps de mon amie, de la lune et des traces d' éclairage publique semblables à des colliers de perles.

Surfaces sensibles où l’histoire de l’art et de la photographie se croisent. Nice, crépuscule, un homme marche, temps de pose (peut-être une seconde ou deux), l’homme a un chapeau melon, rare, même en 1974. Résultat : Magritte, Hitchcock. Hasards, superpositions du hasard et de la mémoire. Nice encore, la vitrine d’un magasin de chaussures : mouettes, chaussures et néon rouge. Hitchcock, les oiseaux, Magritte teinté de Pop Art et d’hyperréalisme. Nice enfin, entre Dan et Nan, entre Flavin et Goldin, ce groupe de noctambule en bord de mer, ces immeubles décrochés, accrochés comme des tableaux de lumières vivantes. Apprivoiser le hasard, en jouer, laisser libre cours à l’improvisation, juste impressionner la surface, les surfaces, puis découvrir l’instant vécu. Ne pas arrêter le temps, comme la photographie implicitement le suggère, mais le restituer, exposer ses strates, exprimer sa densité.

Nice, 1975-1976.

AMATEUR, touche à tout ! (suite 1)

Lors de mes premières prises de vues, de 1969 à 1972, je ne me souviens pas avoir eu d’influence majeure en matière de photographie. Et si j’achetais régulièrement le magazine Photo, c’était tout autant pour l’érotisme distillé par de nombreuses photos de nu que pour l’art photographique en lui-même. Je découvrais, néanmoins, dans ce magazine les grands noms de la photographie de Stieglitz à Cartier Bresson. Ma première et réelle influence, à cette époque ou un peu plus tard, je ne me souviens plus, fut celle de Duane Michals. Ce qui m’intéressa le plus en lui, fut son principe de série. Cette possibilité de dire en plusieurs images ce que l’on exprimait jusqu’alors en une seule image, la complémentarité des sujets plutôt que le sujet en lui-même, l’aléatoire plutôt que la directive.

Hervé Perdriolle, autoportrait, Nice, 1979.

AMATEUR, touche à tout ! (suite 2)

Au début des années 70, la télévision couleur était encore peu répandue. Lorsque nous habitions, ma compagne d’alors Catherine Viollet et moi-même, à Nice entre 1974 et 1975, nous n’avions pas la télévision. C’était la grande époque de l’A.S. St-Etienne. Pour suivre les matchs importants des Verts en Coupe d’Europe, nous nous rendions dans la seule grande surface de Nice, rayon télévision, un mur de télévisions couleur ! Le supermarché fermant ses portes à 22 heures, nous étions alors tout un petit groupe à rejoindre en courant le bistrot le plus proche afin de suivre la fin du match sur l'écran, noir et blanc, de leur télévision.

Nice, 1974-1975.

Si mes souvenirs sont bons, au début de ces années 70, la couleur en photographie était très déconsidérée. Utilisée principalement par les publicitaires et les journaux à sensation, elle était synonyme de commercial et n’avait rien d’artistique. Les seules lettres de noblesse que pouvait espérer un photographe passaient indubitablement par le noir et blanc.

Seul David Hamilton et Sarah Moon travaillaient principalement en couleur, utilisant une palette chromatique flou dont l’effet post-impressionniste était, le plus souvent à juste titre, jugé comme primaire, facile et gratuitement esthétisant. Le noir et blanc semblait alors quant à lui , largement dominer par l’influence des américains et plus particulièrement du « fine art », mouvement photographique dont la fixité exagérée n’était pas si éloignée de l’esprit de l’hyperréalisme en peinture. Premier souvenir de la considération timide de professionnels pour un photographe privilégiant la couleur : Franco Fontana. pour ma part, était-ce dans ces années là ou plus tard, je lui préférais un photographe de mode : Steve Hiett.

Mémoire, strates. Mémoire encore réactivée avec la redécouverte au début des années 2000 des travaux de William Eggleston et de Joel Meyerowitz.

Cannes, autoportrait, 1974-1975.

Catherine, Cannes, 1974-1975.

AMATEUR, touche à tout ! (suite 3)

Récemment, je lisais un article sur l’exposition « Photo et Futurisme ». Au cours des 30 à 40 premières années du 20ème siècle, artistes et photographes étaient fascinés par la nouvelle technologie qu’offraient les avancées techniques de la photographie en noir et blanc. Celles-ci apportaient de nouveaux champs d’investigations, de recherches et de créations. Les artistes et photographes allaient alors exploiter au maximum ces nouveaux moyens d’expression, triturant et poussant à l’extrême ces possibilités techniques.

Cette appropriation de nouvelle technologie, me fait penser à cette façon que j’ai eu d’aborder la photographie en couleur jusqu'alors si peu explorée, fasciné par son nouveau potentiel dû à la commercialisation courante de pellicules aux performances plus élevées. Il s’agissait pour moi, d’aller le plus loin possible, à l’extrême des possibilités que pouvait m’offrir un appareil photo et une pellicule couleur, jouer avec la lumière, naturelle et artificielle, ses effets, son alchimie, une effusion de couleurs et de mouvements.

Actualités télévisées, années 1970.

Dominique Baudis et Carlos, actualités télévisées, années 197O.

AMATEUR, touche à tout ! (suite 4)

Depuis 1975, je n’ai pas refait de photographies, plus précisément de recherches photographiques, de travaux d’art. Juste quelques photos à Quimper, puis de nombreuses autres en Inde, où nous habitions en famille de 1996 à 1999, procédant d’une toute autre démarche, celle du témoignage, de la conservation sensible d’un patrimoine.

Nice avait été un révélateur, une muse, une matière première extraordinaire correspondant totalement à une époque, à un moment de ma vie. Je ne retrouvais plus par la suite la nécessité de la photographie, aspiré par d’autres vies, d’autres moments, d’autres rencontres, celle du graphisme (qui m’amena à travailler avec des photographes comme Helmut Newton ou Françoise Huguier), de la Figuration Libre, de l’Art Modeste, et enfin de l’Inde.

Inde 2003, autre série de photographies, toujours sur le mode de la conservation. Simple témoignage des œuvres en cours de réalisation que Richard Long réalisaient en Indesur mon invitation dans le cadre de deux expostions dont j’étais le commissaire, l’une au Museum Kunst Palast de Düsseldorf en 2003, l’autre au Padiglione d’Arte Contemporanea de Milan en 2004.

Richard Long, work in progress, Thane district, Maharashtra, Inde 2003, photos Hervé Perdriolle.

> Tribu Warli, Maharashtra, Inde, photos 1996 - 1999

Hervé Perdriolle Photos 1960 - 1975 : suite